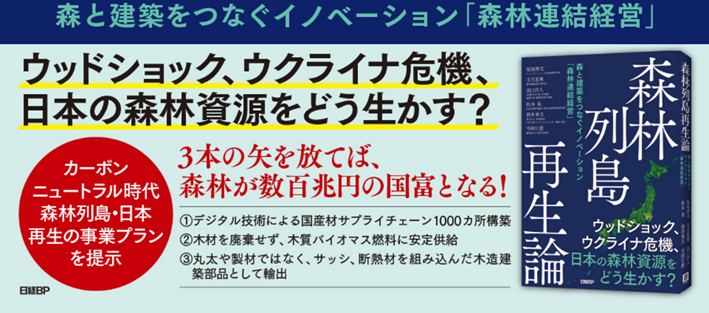

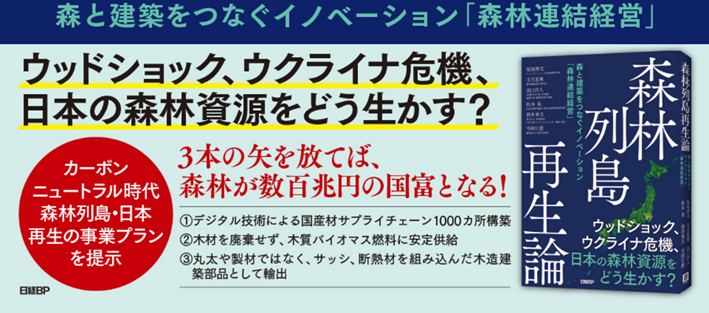

□ 椎野潤ブログ(塩地研究会) 『森林列島再生論』 著作監修:塩地博文 著作 文月恵理、高口洋人、松本晃、酒井秀夫、寺岡行雄 出版:日経BP 文責:塩地博文 『森林列島再生論』 ~ 森と建築をつなぐイノベーション「森林連結経営」 2022年9月1日出版予定 著作 塩地博文 ウッドステーション

Shiino blog Archives

□ 椎野潤ブログ(塩地研究会) 『森林列島再生論』 著作監修:塩地博文 著作 文月恵理、高口洋人、松本晃、酒井秀夫、寺岡行雄 出版:日経BP 文責:塩地博文 『森林列島再生論』 ~ 森と建築をつなぐイノベーション「森林連結経営」 2022年9月1日出版予定 著作 塩地博文 ウッドステーション

□ 椎野潤ブログ(伊佐研究会) 需要情報を分析、統計して、売れる商品を生産する流通の重要性 CRM(Customer Relationship Management) 先日、兵庫県宍粟市にある木材加工業「株式会社しそうの森の木」をご訪問させて頂きました。「しそうの森の木」は単に木材加工業というだけ

☆巻頭の一言 今日のブログは、ポストコロナの「新しい動き」の第4弾です。地域の有志が、少量から酒を作れる「酒造り特区」で、地域に活性を産み出す新しい動きを紹介します。 林業再生・山村振興への一言(再開) 2022年7月(№228) □ 椎野潤(新)ブログ(439) ポストコロナの「新しい動き

林業再生・山村振興への一言(再出発) 2022年7月 (№224) □椎野潤(新)ブログ(435)酒井秀夫ブログ「南九州林業・山村 総討論会」 司会 酒井秀夫、討論 本郷浩二、森田俊彦、小森胤樹、大竹野千里、椎野潤 2022年7月12日 [酒井秀夫ブログ] [南九州林業・山村・総討

☆巻頭の一言 今日のブログは、ポストコロナの「新しい動き」の第3弾です。ロボット君(注1)の新しい動きについての2編目です。(椎野潤記) 林業再生・山村振興への一言(再開) 2022年7月(№227) □ 椎野潤(新)ブログ(438) ポストコロナ

☆巻頭の一言 今日のブログは、ポストコロナの「新しい動き」の第2弾です。ロボット君(注1)の新しい動きについても書き始めます。(椎野潤記) 林業再生・山村振興への一言(再開) 2022年7月(№226) □ 椎野潤(新)ブログ(437) ポストコロナの「新しい動き」(その2) 同

☆巻頭の一言 ポストコロナの「新しい動き」が、本格的に動き始めました。私のブログも、「ポストコロナの「新しい動き」の波に乗る」という、新たな標題を掲げました。しばらくの間、これに関するブログを連載します。(椎野潤記) 林業再生・山村振興への一言(再開) 2022年7月(№225)

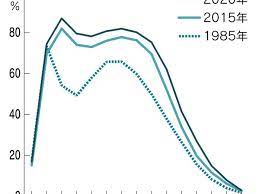

☆巻頭の一言 出産や育児で、職を離れるため、30歳代の働く女性が減少する「M字カーブ現象」は、解消が進んできました。でも、これは、古くからの日本の生活・文化と深く関連しているものなのです。いろいろと改善しなければならない点は多いのです。また、このことの改善は、日本の未来にむけて、今、最も困難な課題で

☆巻頭の一言 今、世界は、人工知能(AI、注2)、IoT(注3)を中心にした先端IT技術が牽引して、急速な進化を続けています。一方、我が国の企業は、デジタル技術で事業を変革するDX(注1)を中核におき、既存の価値観や枠組みを根底から覆す革新的なイノベーションを起こそうと考えています。しかし、その大革

(司会)文月恵理 パネリスト今山哲也(佐伯広域森林組合)塩地博文(森林連結経営) ☆巻頭の一言 私が楽しみにしていた、文月恵理さんリーダーの討論ブログが、いよいよ、登場しました。文月さんは、新進気鋭の素晴らしい方なのです。立派な討論会が出来るだろうと期待しています。「風薫る2022年初夏」の文月討論